学校生活における注意点

- 監修: 医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科 部長 鈴木 隆史 先生 臨床心理士 小島 賢一 先生

R・I・C・E と出血部位ごとの対応

出血したときは、まずR・I・C・Eを行いましょう

血友病の子どもが出血したときや、すぐに凝固因子製剤の注射ができないときは、まず「R・I・C・E」を参考に応急処置を行って止血を図りましょう。

医療機関では大人が周りにいない場合に備えて、子どもたちにも自分でできる対処方法として「R・I・C・E」の指導を行っています。

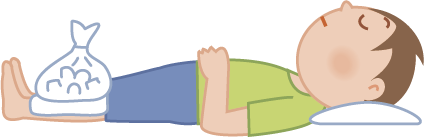

出血したときは、出血した部位を動かさず、安静にします。凝固因子製剤を注射した後は、凝固因子が働き血管を補修しているため、動いて血管が破れないよう安静にしていることが必要です。

冷やすことで血管が収縮して早く出血が止まります。熱を吸収して痛みを軽減する効果もあります。

擦り傷や切り傷は、清潔なガーゼなどで押さえて止血します。傷が深い場合や止血できないときは、病院に連絡して対処法を確認してください。

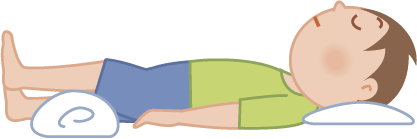

出血部位を心臓より高く上げると、早く止血できます。

出血した部位に合わせた対処を

出血した場合の対処法は、出血した部位によって異なります。

基本的には血友病でない子どもがケガをしたときの対応と同じと考え、そこに凝固因子製剤の注射という1ステップが加わるとの理解でよいでしょう。対応に悩んだときは、保護者や病院に遠慮なく連絡してください。

血が止まらない場合はもちろん、目に見えない出血を起こした場合でも凝固因子製剤の注射が必要となります。

事前に患者本人が注射(自己注射)をできるのか、それとも保護者や病院に連絡が必要かなど、保護者と対応方法を決めておくとよいでしょう。

■患者本人が注射(自己注射)できる場合

注射をすれば、その後の対応は血友病ではない子どもと同様に扱っていただいて大丈夫です。

■患者本人が注射(自己注射)できない場合

保護者または病院に連絡してください。